从餐食类名词看全球华语的共同基础

提要 全球华语有共同的基础和来源,这就是20世纪上半叶的民族共同语——国语。文章以全球华语通用的三套餐食类名词,即"早饭、午饭、晚饭,早餐、午餐、晚餐,早膳、午膳、晚膳"为对象,对其在国语之前、国语中,以及普通话和华语中的使用情况分别进行考察,由此证明:第一,全球华语拥有早期国语这一共同基础;第二,传统国语有两条主要发展线索,即普通话与华语,二者有较为明显的差异,但是时至今日也有一定程度的融合;第三,各地华语有较高的一致性,但是也有一定的差异。最后,文章提出了"现代汉语史视野下的普通话与华语"这一命题,主要是想从历时角度理清全球华语及各地华语的发展线索与脉络,由此更好地理解和把握它们的共时样态及相互关系。

关键词 全球华语 国语 普通话 华语

一 问题的缘起

刁晏斌(2015a)1讨论了华语的历史基础问题,结论是"传统国语"(即本文所说的"国语”,我们在以前的研究中称之为初期/早期现代汉语)与当今的华语/国语/普通话之间有派生的关系,即后者都是前者的地域/社区变体,所以认为应该把华语定义为"以传统国语为基础的华人共同语”。

限于篇幅,文章对这一问题并未全面展开,主要是引用了不同地区不同学者的相关论述,而没有作更多的语言调查。本文拟就此展开进一步的论证,主要以华语中餐食类名词的用法为例,来提供关于全球华语共同基础的一个证据。

周清海(2016)2大致理出了一条传统国语由中国香港到其他华人社区的辐射线索:“留在香港的学者、作家、记者和编辑,在香港出版了许多读物,向东南亚以及世界各地倾销。香港的儿童读物,杂志和书刊,伴随着那一代东南亚和世界华人孩童的成长。这不只造就了香港的出版业,也影响了东南亚的华语书面语。……香港出版物所用的语言,就是1949年以前中国所用的‘国语’‘国文’。”

受周清海先生的启发,我们打算由中国香港的书面汉语入手,来进一步了解整个华语的情况和面貌。

李斐(2012)3谈到,在"港式中文"中,不少名词可以活用为动词,举了一组餐食类名词的用例。即:

(1)若每月外出用膳的次数不变,会选择吃午膳,减少外出晚膳,因为同样的食物,午餐的价钱较晚餐便宜。(《明报》2008-11-09)

(2)跳车受伤的44岁姓张男子患精神病,徐表示张某在大埔林村一间复康中心居住,5年前受其家人所托“义载"他出入,闲时载他外出早餐或复诊等。(《明报》2010-06-04)

(3)萧母忆述,三口子昨日在家中午膳,当时儿子并无异样。(《东方日报》2011-09-08)

类似的用例在中国香港的报刊及作品中的确比较常见,特别是包含“早膳、午膳”和"晚膳”的"膳"类词。以下再据中国香港《文汇报》补几个李文没有举到的近期其他同类词的用例:

(4)随即回酒店早膳及休息的安历卡更吸引大批媒体及球迷在酒店门外守候。(《文汇报》 2016-02-16)

(5)戴维斯与露宿者午餐。(《文汇报》2016-02-21)

(6)楼下的土豪大叔给他的老母亲过生日,邀请我到他家晚餐。(《文汇报》2015-12-31)

(7)这天,他相约旧同事午饭。(《文汇报》2015-08-28)

(8)Susan表示,罗宾同时在与抑郁症搏斗,而当时的他已开始有严重的焦虑。(《文汇报》2015-11-05)

李文没有指出这一用法的来源,其实这是保留早期现代汉语的用法,换言之,正是港式中文是以早期国语为基础的一个证据。

刁晏斌(2007:34)4讨论了名词用为动词后直接做谓语,曾以“晚餐"为例,指出此期餐食类名词经常用为动词,所举的例子是:

(9)前两天的夜里—病院中没有日月,我也想不起来——S女士请我去晚餐。(《冰心文集》第一卷)

(10)伯和备了酒菜,请他和何丽娜晚餐。(张恨水《啼笑因缘》续集)

近日我们翻检1904~1948年的《东方杂志》,也看到了很多类似的各种用例。以下一例中“餐"类词以两种形式使用,最能说明问题:

(11)他们于早晨七时起身,八时早餐,以后即至工场去工作,学做细木工人,锁匠,一直到下午一时为止,一至二时进午餐,休息;二时至四时上课,五时进点心,七时晚饭,五时后一直至十时都是他们娱乐的时间。(东序《俄国的自学儿童》,《东方杂志》1931年28卷第21期)

按,此例中比照“七时起身"的"起身”,则"八时早餐"的"早餐”也应为动词用法,同样下句的“七时晚饭"中的“晚饭"也应相同;而句中的“一至二时进午餐”,同样可以比照前句改为“一至二时午餐”,就如同前句也可以改为“八时进早餐”一样。

以下再举几个《东方杂志》的用例:

(12)十四日区长张惠亭邀早饭,意甚殷,可感。(汪懋祖《鸡足山巡礼》,《东方杂志》1946年42卷第13期)

(13)以七时八时发自伦敦。在隧道列车中早餐。至巴黎午餐。午后在巴黎治事毕。五六时仍归伦敦。在列车中晚餐。夜半十二时可抵伦敦就寝。(抱石《英法海峡隧道与现时之战争》,《东方杂志》1918年15卷第7期)

(14)雷倍耳,见那卖糖人正在晚膳。薛特谦端过一把椅子请他坐。(仲持《婚姻掮客》,《东方杂志》1920年17卷第20期)

根据以上材料,我们大致可以得出一个初步结论:今天的中国香港书面语言中餐食类名词的用法保留了早期国语的习惯,二者之间有高度的一致性。不仅如此,在我们的印象中,世界各地的华语基本也保留了同样的用法。本文拟就此作进一步的考察和验证,如果事实支持我们的上述结论,则一可以说明各地华语具有一致性,二可以证明这种一致性来自“共源”,即均由早期现代汉语继承发展而来,也就是具有本文标题所说的“共同基础”。

为此,我们选择三组分别以“饭”“餐”和“膳”煞尾,在全球华语中广泛使用的餐食类同义名词,在相对较广的范围内进行使用情况的调查,这三组词是:

a.早饭、午饭、晚饭

b.早餐、午餐、晚餐

c.早膳、午膳、晚膳

我们之所以选择以上三组词,大致基于以下考虑:第一,同一意思可以由三组同义词来表达,这种情况在汉语/华语中并不多见,应当充分利用;第二,三组词有比较稳定的使用频率,并且基本不受时间因素的影响;第三,三组词在语体色彩上有明显而整齐的从口语色彩到书面语色彩的级差,即口语(“饭”类)一中性(“餐”类)一书面语(“膳”类),其发展变化也在普通话与各地华语中有不同的表现。

本文所用术语,“国语"是指清末民初到1949年中华人民共和国成立之前的民族共同语,这一阶段在我们的现代汉语史研究中经常称之为“早期/初期现代汉语”;“华语"即前述的以传统国语为基础的华人共同语,这里为了着眼与中国大陆普通话的对比,我们姑且取狭义即“小华语”的理解(李计伟2015)5,指在整体上与普通话有较为明显差异的中国大陆普通话以外的其他华人共同语,而本文标题所用的“全球华语”,则是指包括普通话和华语在内的“大华语”;“普通话"是指20世纪50年代以后主要在中国大陆地区使用的民族共同语,我们使用这一术语,一方面是为了与“国语”作阶段的区分,二是为了与“华语”作地域的区分。此外,如果着眼于地区差异,我们会在“华语”前加上地名限定,如“新加坡华语”。

二 国语及此前餐食类词使用情况的简单梳理

本部分中,我们先以《汉语大词典》(以下简称《汉大》)的收词、释义和书证为依据,简单梳理一下餐食类词在汉语史上的使用情况。

“饭"类词《汉大》收了“晚饭"和"午饭”,“晚饭"的释义是“晚上吃饭”(举杜甫诗例"翻疑拖楼底,晚饭越中行”)和"晚上吃的饭”;“午饭"的释义是“中午的饭食,亦指吃午饭”,后一义所举书证较多,从白居易的诗一直到冰心的作品。

“餐"类词《汉大》收了“晚餐"和"午餐”,释义分别为"晚饭"和“午饭”,均未列动词义。

“膳"类词《汉大》只收"早膳”,释义为"吃早饭"和"指早饭”,前者例引宋代刘斧《青<0xE5><0x86><0xA5>高议后集·范敏》之"子暂休止馆宇,早膳却去”,则表明此词至少在宋代就有了动词用法,而就义项的排列顺序看,则《汉大》的编者认为此词先有动词义后有名词义。

总体而言,《汉大》餐食类词收词、释义均不够全面,以下仅根据北大CCL古代汉语语料库做些补充。

《汉大》饭"类词未收"早饭”,此词近代汉语中常见(CCL中一共有679条检索结果),也有一些动词用法的例子,如:

(15)杨修言:“昨日早饭罢,见丞相叹鸡肋,言食之无味,弃之可惜,此乃丞相班军。"(《三国志评话》)

(16)却说钟明、钟亮在衙中早饭过了,袖了几锭银子,再到戚汉老家来。(《喻世明言(下)》)

《汉大》“餐"类词未收“早餐”,此词近代汉语中也有一些用例(CCL中有60条检索结果),其中包括动词用法。例如:

(17)是日,公子君臣,尚未早餐,忍饥而行。(《东周列国志》)

(18)彼有戎衣一袭,存西华门外某饭馆中,出禁中并不归家,即往饭馆早餐。(李岳瑞《悔逸斋笔乘》)

另外,《汉大》午餐”和"晚餐”也未列动词义,其实这样的用法也是有的。例如:

(19)三人午餐毕,上车前进。(《海国春秋》)

(20)相传少村没后,其幕友绍兴俞君方家居,正欲午餐,忽舍箸起立,若为接物者。(陈其元《庸闲斋笔记》)

(21)正要晚餐,忽听营外兵丁喧传,远远尘头大起,有一支军马到来。(《侠女奇缘》)

(22)敲开一家之门,见一老人,方在晚餐。(《汉代宫廷艳史》)

“膳"类词《汉大》未收"午膳"和"晚膳”,二词在CCL中分别有69个和190个检索结果,主要见于明清之际,其中也不乏用为动词的。例如:

(23)再说吴王夫差,择日于西门出军,过姑苏台午膳,膳毕,忽然睡去,得其异梦。(《东周列国志》)

(24)适值张良入谒,见汉王方在午膳。(《秦汉演义》)

(25)关公因于路辛苦,请二嫂晚膳毕,就正房歇定。(《三国演义》)

(26)当夜修甫请他在一品香晚膳,又请了小屏、春树作陪。(《九尾龟》)

结合《汉大》收词释义,以及我们在CCL古代汉语语料库的检索结果,简单总结如下:我们考察的三类共9个餐食类词在清代及以前均有动词性用法,而上引《东方杂志》等的国语用例,正是这一用法的延续。

现代汉语的前发展阶段情况基本清楚了,接下来我们再看国语即早期现代汉语中的情况。通过前边的说明及举例,我们已经大致知道餐食类词在此期保留了以前的动词用法,但是具体情况如何,则有必要做进一步的调查。我们就以《东方杂志》(1904~1948)为语料,“餐”与“饭”类词选择从前往后的100个用例,“膳"类词取所有用例(均不足100例),统计它们动词用法与非动词用法的比例,所得结果如下:

早饭(116):96:4; 早餐(162):85:15;早膳(25):25:10(71:29)

午饭(172):98:2;午餐(180):76:24;午膳(48):35:25(58:42)

晚饭(261):99:1; 晚餐(238):75:25;晚膳(41):31:18(63:37)

三组词中各词后边括号中的数字是检索所得该词的文本数,由此可以对它们在该杂志中的总用量有一个大致的了解,但是因为一个文本(即一篇文章)中有时会包含不只一个用例,所以它并不能反映该词的准确使用数量(即实际用例数多于文本数,如含"早膳"的文本共有25个,而实际的用例是35个)。“膳"类词比例后边括号中的数字是前边用例数换算成以一百为基数的二者比例,这样方便与前几组词的使用情况进行对比。

以下我们就三类词的使用情况分别进行说明。根据以上数据,我们大致可以进行两种排序:

第一种是使用量的排序。按由高到低的顺序为:“餐"类词>“饭"类词>“膳"类词。

三组词中,按上述其在语体色彩上的级差,“饭"类词的口语性最强、白话色彩最浓。在本阶段的使用中,总文本数(116十172十261)为549个,略少于"餐"类词(162十180十238)的 580个,这是可以解释的:在这个时期,语言风格总体而言更具"文"的色彩(刁晏斌2006:34~37)6,而就这一色彩与以上两类词的匹配度来说,显然“餐"类词要高于“饭"类词。至于“膳"类词(25十48十41=114个)的使用度最低,这同样也是可以解释的:其一,“膳"的书面语色彩及文言色彩比"餐"高出不止一个量级,它在古代汉语中似乎更为常用,比如我们在北京大学CCL语料库的古代汉语分库中进行检索,其与“餐"的使用数量之比为4562:3613;其二,早期国语与文言相比还是有较大区别的,它是"白话"而不是“文言”,所以“膳”的使用量大幅度降低,是非常好理解的;其三,“膳”一般的工具书虽然释义为“饭食”,但就其在古代的使用情况来看,常用于君主及宫廷,如"膳夫"是掌宫廷饮食的官名(类似的官名还有"膳宰”),“膳府”是宫廷中贮藏食物的府库,清代有“御膳房"简称"膳房”,等等,这一点对它的使用范围有很大的影响,即不大用于寻常百姓,近代以来这一情况虽有一定程度的改变,但其使用频率还是比其他两类词低很多。

第二种是用为动词数量的排序。按由高到低的顺序为:“膳"类词>“餐"类词>“饭"类词。这与三类词由文到白所处的位置有高度的对应性。“膳"类词的文言色彩最浓,所以动用的例子最多,其总使用率是36%,而“餐"类词是21.3%,“饭"类词则仅为2.3%。

三类词的语体色彩差异也可以从名用时与之共现的支配动词来显示与感知:如"午饭"多与"吃"搭配,而"午餐"与"用"搭配的情况比较多,比如有好几例"共进午餐”,但却没有"共进午饭"的用例。“膳"类词的支配动词多为“进"和“用”,极少用"吃”。

另一方面,三类词在"本用”(名用)与动用时,往往处于不同的语境,即整个句子往往都有文白之别,比如以下三个本用的例子:

(27)现在已经过了十二点钟了,我们先去吃早饭,因为恐怕菜要朽坏,吃完早饭我们再签字罢。(济之《中东铁路成立秘史》,《东方杂志》1923年20卷第2期)

(28)申先生进去吃早餐了。C摸出表来一看,见已过了办公的时刻,也匆匆的想走。(陈醉云《暗礁》,《东方杂志》1923年20卷第23期)

(29)他们两口子赌气时,常在用早膳的当儿,为了甚么很微细的事,如此就整日的翻脸,直到第二天。(瘦鹃《试验》,《东方杂志》1921年18卷第3期)

按,这三个例子时间比较靠前,但是口语性与通俗化程度相当高,其作为三类词本用的背景色,二者有相当高的一致性。

相反,如果是动用,即使是口语色彩最浓的"饭"类词,基本也都用于书面甚至文言色彩浓厚的句子中,除上边例(12)的“邀早饭"外。再如:

(30)在乘云兄处午饭,大啖猪肉,而壁间悬累累者,尽是此物,云是邻家所送。(李絮非《筑行十日印象记》,《东方杂志》1945年41卷第2期)

至于另外两类词,在动用时往往这样的色彩就更加浓厚了。例如:

(31)是日上午,与法总统朴印开雷同至恩华利德之广场阅兵。旋赴伊里雪官答访法总统。晤谈移时。与法总统共午餐。(许家庆《最近欧洲各国帝王之会见》,《东方杂志》1913年10卷第3期)

(32)七时返栈。知院幕金君荫涂来晤。并致中丞意。邀往晚膳。栈主为辞之。(未具名《三十日旅行记》,《东方杂志》1910年7卷第7期)

此外,就对《东方杂志》的考察而言,我们还看到两个比较明显的倾向性,基本与以上所述各点有相当的一致性:其一,动用例子多见于游记、日记以及规章制度等,而文学作品(主要是小说与剧本)中相对少一些,这是因为前者"文"的程度往往更高一些;其二,动用例子时间越早越多,而随着时间的推移则呈递减趋势,这也能在一定程度上反映出国语从最初到后来"文"的色彩的弱化趋势。

三 普通话中餐食类词的使用情况

我们按照上边的调查项目,考察北京大学CCL语料库的"当代汉语"子库(所收文档均为1949年以后者)中各词的使用情况,所得数据如下:

早饭:100:0; 早餐:100:0; 早膳:10:0(100:0)

午饭:100:0; 午餐:99:1;午膳:26:3(90:10)

晚饭:98:2;晚餐:99:1;晚膳:14:1(93:7)

以下对相关情况进行说明。

在300个“饭"类词中,只有“晚饭"有2例动用,均出自《MBA宝典》,即:

(33)6:00晚饭,看新闻,准备明天案例。

(34)8:45回家,晚饭,读《华尔街日报》。

按,这种自成一句的独立使用,在早期的一些规章制度类文本中较为常见,虽然可以视之为动词,但是其动词性显然已经不强,更像是一个介于动词与名词之间的“名动词”。

在300个“餐"类词中,“午餐"和"晚餐"各有一例动用。即:

(35)为了欢送女儿,老板让全体人员和她一起外出午餐,由公司付费。(土一族《从普通女孩到银行家》)

(36)章亚若在赣州市内租有一个独门独户的小屋,经国曾偕秘书漆高儒有一次往北小屋晚餐。(李松林《晚年蒋经国》)

按,以上二例中,前例作者现居住在加拿大多伦多,书中对其女儿在加拿大读小学、中学、大学和进人北美金融界的整个成长过程做了详细记录。由以上信息可以初步判定,此例反映的并非普通话的实际应用情况,而是华语的实际。

后一例的作者李松林据公开资料显示,没有海外背景,但是本书内容却涉及早期国语及台湾"国语”,一般而言,写这样的史传文学一定会参考大量的历史文献,所以此例也不应确定为当代大陆普通话的现实用例。

“膳"类词的情况略为复杂,在总共98个用例中,有相当一部分出自港台作家的作品,如香港地区的梁凤仪、亦舒、金庸以及中国台湾的古龙等,我们把这44 例剔除,剩下的用例主要用于三种场合,一是涉古的作品,如姚雪垠的《李自成》中就有六七例;二是翻译作品,比如《源氏物语》中仅“早膳"就有4例;三是关于港台的新闻报道。

在剩下的54个“膳"类词用例中,动用的只有以下三句四例:

(37)为了鼓励学生勤洗手,香港的小学都加装了洗手盆,并把课间时间延长5分钟。校方还特别就上课时间表作出调整,将学术科目编排在上午授课,下午则进行多元智能及学科辅导活动,让家长和学生可弹性选择是否自备饭盒留校午膳及参加下午的活动。(新华社2003年5月)

(38)英国报纸有一段记载,大意是,国王曾在“修道院”午膳。十天以后,国王陛下收到新教联合会通过的一份决议,对于国王不但认为有必要视察一处罗马天主教的机构,而且甚至在那里午膳,表示遗憾。(《第二次世界大战回忆录》)

(39)司机邱某将驾驶的一辆载有200箱手机的密斗货车,停泊在荃湾柴湾角街边,与另外两名跟车工人在附近一家熟食中心晚膳。(新华社2003年5月)

按,以上两例新华社的报道,均是关于中国香港的新闻,所以有明显的香港地区背景;至于《第二次世界大战回忆录》中的两例,情况还不是特别清楚。CCL语料库的文本目录中,没有关于丘吉尔此书的译者及版本信息。此书有大陆与台湾两个版本,据说台湾译本较好。一段文字集中出现了两个"午膳”动用的例子,倒是与台湾"国语"的情况较为一致,而与大陆普通话中连名用的"膳"类词都极少的实际相差较大。

通过以上的数据及分析,我们大致可以得出如下结论:

第一,“膳"类词基本已经退出当下的"现实"使用,反映出这类原本用得就不太多的词进一步趋于萎缩。《现代汉语词典》(第6版)全面弃收"早膳、午膳、晚膳”,基本是略嫌"超前"地表明,早期现代汉语中的“口语一中性一书面语”三套餐食类词仅剩下两套。

第二,动词用法全面退隐。剩下的两套餐食类词,《现汉》六个全收,均采用以通俗化程度更高的"饭"类词释中性色彩的“餐"类词方法,如"晚餐"释义为“晚饭”(“晚饭"释义为"晚上吃的饭”),六个词均未列动词用法。

以上两点,不但与上述国语用法,同时也与整个华语中餐食类词的使用情况形成了鲜明对比。

四 各地华语餐食类词的使用情况

我们仍然按照上边的调查项目,调查了中国香港、新加坡和印度尼西亚三家媒体近期的使用情况,选择的依据大致是网上检索的方便程度,其中“膳”类词如果同期用例较少的话,仍然换算成以一百为基数的二者比例,在括号后注明。

中国香港《文汇报》:

早饭:100:0;早餐:99:1;早膳:10:1(91:9)

午饭:93:7;午餐:96:4;午膳:63:37

晚饭:95:5;晚餐:98:2;晚膳:58:42

新加坡《联合早报》:

早饭:98:2;早餐:100:0;早膳:1:0(100:0)

午饭:98:2;午餐:100:0;午膳:21:29(42:58)

晚饭:99:1;晚餐:99:1;晚膳:12:9(57:43)

印度尼西亚《国际日报》:

早饭:100:0;早餐:97:3;早膳:6:0(100:0)

午饭:99:1;午餐:100:0;午膳:9:1(90:10)

晚饭:100:0;晚餐:98:2;晚膳:6:3(67:33)

由以上三组数据,清楚地说明以下两点:

第一,总体而言,三地华语中基本保留了餐食类词的动词用法;

第二,“膳"类词仍在普遍使用,并且总体上的动用比例不低于甚至高于国语。

以上两点均与普通话形成鲜明的对比。

以下酌举几个上述三家媒体的用例:

(40)翌日晨到餐厅早餐,船上三餐均为自助,中西兼备、佳肴繁多,自然少不了重庆口味,挺好。(《文汇报》2016-03-08)

(41)上次我在美国与当地朋友午膳,她说她若觉得侍应招呼周到的话,是会给百分之二十的小费的。(《文汇报》2016-01-12)

(42)早上到港,迫不及待洗澡,带小孩上学,然后陪家人早饭。(《联合早报》2016-03-31)

(43)前天跟一位新移民朋友晚饭。(《联合早报》2015-04-04)

(44)11月3号,我们搭巴士到 Ambar Kacawang 饭店洗漱一下并早餐。(《国际日报》2016-03-03)

(45)第二天,司机送我们到“田鸭餐厅”午膳。(《国际日报》2012-05-24)

除以上三家媒体外,类似用法在其他华语社区的媒体中也时能见到,以下举几个"餐"类词的用例:

(46)张志军又会与新北市长朱立伦一同参观护老中心及与长者午餐,之后与朱立伦会面,下午参观一间饼家。(澳门广播电视网2014-06-26)

(47)《与巴菲特午餐大陆私募基金得标》(泰国《世界日报》2008-06-29)

(48)八旬老翁身体硬朗,今早如常骑摩哆外出买菜和早餐,返家途中却与另一辆摩哆迎面相撞,酿2死惨剧。(马来西亚《中国报》2014-11-13)

(49)医院里的作息时间定得很死:8点起床、洗漱;9点,去食堂早餐。(法国欧洲时报网2005-11-10)

(50)奥朗德和特里埃尔维勒上周四曾一起午餐,主要讨论和准备两人正式分手和分手后的事务。(法国欧洲时报网2014-01-27)

(51)法国官方为努力避免奥巴马和普京相见的尴尬,安排奥朗德总统5日晚分别与奥普晚餐。(法国欧洲时报网2014-06-7)

(52)《李克强与哈萨克斯坦总理早餐敲定180亿美元大单》(澳大利亚《澳华时报》2014-12-16)

(53)《天神娱乐董事长与巴菲特午餐4月套现8700万》(加拿大《华侨时报》2015-06-08)

(54)《习近平邀非洲国领导人早餐话中非复兴》(美国中文网2013-03-28)

有时,以“餐"类词为中心语的偏正结构也有同样的用法,例如:

(55)《外长王毅与潘基文工作午餐》(澳门广播电视网 2014-09-26)

(56)接下来几天将有“私人节目"和一些商人和大马侨民非正式晚餐,最后一天,慕尤丁还有高尔夫球之约。(马来西亚《中国报》2014-04-09)

(57)《杨紫晒晚餐照被疑与男友烛光晚餐》(美国中文网2015-01-04)

(58)《五旬麦当娜携 22岁男友浪漫晚餐羞涩如初恋少女》(美国中文网 2009-03-03)

“饭"类词的此类用法相对较少,但也能见到一些,例如:

(59)她突然出现,要求我请她晚饭,来庆祝她的生日。(马来西亚《中国报》2015-11-20)

(60)近日与Alicia 行得越来越密的克里斯廷,于刚过去的周日便与Alicia 在洛杉矶外出午饭,更帮女助手拿灰色上衣。(马来西亚《中国报》2014-10-16)

(61)日前安仔带着女友与家人一同晚饭,安仔接载女友与早已到场的家人会合,众人在席上言谈甚欢。(新加坡《联合早报》2009-03-20)

(62)奥巴马昨日抵达东京后,与安倍去到银座一间高级寿司店晚饭。(新加坡《联合早报》2014-04-24)

(63)他又到1个哨站观察室,说自已同士兵一同执勤站岗。之后到食堂同官兵一同午饭。 (澳门广播电视网2014-01-27)

按,与最后一例形成对比的是,新华社当日在报道同一新闻时所配发的习近平与边防战士共进午餐的照片下用的说明文字是“习近平与边防连官兵一起吃午饭”。

五 现代汉语史视野下的普通话与华语

笔者长期以来一直从事现代汉语史,即对从“五四"时期至今百年间汉民族共同语的历时发展演变的研究,而我们对海峡两岸以及两岸四地、华语以至于全球华语的对比研究,基本也都是在现代汉语史的框架下进行的。

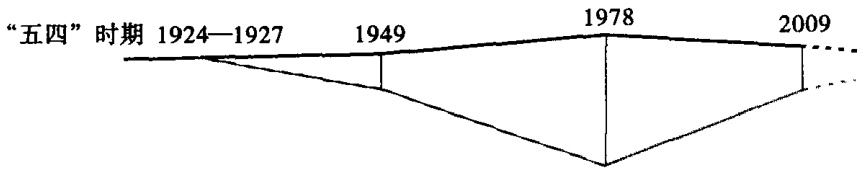

对于现代汉语的历时发展演变及其过程,我们曾经于2009年画过一幅线路图(刁晏斌2015b:428)7,这里转录于此:

图 1

简单解释一下:现代汉语史由两条发展线索构成,二者有共同的起源,即"五四"时期至1924~1927年前后(这是国语分化的开始)的国语,此即本文标题所说的“共同基础”。两条线索中,下边起伏较大的是普通话的发展线索,而上边相对比较平直的则是华语。这里的平直与否,主要是就二者与其共同来源和起点国语的关系和距离远近而言的。简言之,华语更多地继承和保留了国语的习惯与特点,更具"文"的色彩,且各地之间有较大的一致性;而普通话则经过了更加曲折的发展之路,总体上具有明显的通俗化、口语化特点,并由此而与早前的国语以及后来的华语拉开了一定的距离。

对这一局面的形成原因,周清海(2008)8曾作过以下的解释:“1949 年之后,各地华语与现代汉语标准语分别发展。各华语区保留了‘国语’的许多特点,受‘国语’的影响是巨大的。各地的华语也没有经历过类似近期中国社会的激烈变革与变化,受现代汉语标准语的影响也很少。“以上对普通话与华语餐食类词的调查结果,可以为以上表述提供一个语言事实的支持。

为了把上述事实看得更清楚一些,我们把调查所得的五组数据列人表一之中:

表一

| 词 时空 | “饭"类 | “餐"类 | “膳"类 | ||||||

| 早饭 | 午饭 | 晚饭 | 早餐 | 午餐 | 晚餐 | 早膳 | 午膳 | 晚膳 | |

| 国 语 | 96:4 | 98:2 | 99:1 | 85:15 | 76 : 24 | 75:25 | 71: 29 | 58:42 | 63:37 |

| 中国大陆 | 100:0 | 100:0 | 98:2 | 100:0 | 99:1 | 99:1 | 100:0 | 90:10 | 93:7 |

| 中国香港 | 100:0 | 93:7 | 95:5 | 99:1 | 96:4 | 98:2 | 91:9 | 63:37 | 58:42 |

| 新加坡 | 98:2 | 98:2 | 99:1 | 100:0 | 100:0 | 99:1 | 100:0 | 42:58 | 57:43 |

| 印度尼西亚 | 100:0 | 99:1 | 100:0 | 97:3 | 100:0 | 98:2 | 100:0 | 90:10 | 67:33 |

由表一数据及其对比,可以从以下几个方面为上述线路图提供语言事实的支持:

第一,普通话与华语有比较明显的语体色彩差异,这一点主要由最具书面语色彩的"膳"类词的使用情况反映出来,此外也由另两类词动用形式的多少反映出来。

第二,由此反映出来的普通话和华语与国语的关系是,前者与国语的距离大而后者小,换言之,普通话相对而言发展得更快,所以与国语的关系疏远一些,而华语的发展相对较慢,所以与国语的关系更为密切一些。

第三,三地华语之间同中有异,相异之处一是表现在“膳”类词的总用量以及动用数量的差异,这两组数字按中国香港、新加坡、印尼的顺序分别为210、72、25/80、38、4;差异之二是其他两类词的动用数量也以中国香港为最高,三者分别是19、6、6。由此可见,中国香港书面汉语与国语的一致性更高,总体而言"文"的色彩也高于其他两地。以上三地之间的两点差异正好为前引周清海先生所理出的传统国语由中国香港到其他华人社区的辐射线索提供了一个间接的证明。

其实,各地华语之间的一致性还可以得到更多语言事实的支持。比如,陆俭明(2011)9曾经着眼于与普通话的不同,指出新加坡华语里有一种特殊的表示引申意义的述补结构"V回”,例如"穿回大衣"是说"穿上刚才脱下的那件大衣”;黄立诗(2013)10也报道了马来西亚华语中趋向动词"回"的同样用法。我们曾以"穿回"为关键词在近期多家华语媒体中进行检索,均发现用例,如(刁晏斌2016)11:

(64)《詹姆斯宣布新赛季将重新穿回23号球衣》(中国香港《大公报》)

(65)我请她再帮我穿回支架。(中国台湾《自立晚报》)

(66)对方看到他穿扣留犯的衣服,便立刻向警方投诉,之后他才被允许穿回自已的衣服,跟随警方到案发地点以及车上检查。(马来西亚《光华日报》)

(67)她见势不妙,马上穿回衣服,出去求助于服务生。(泰国《世界日报》)

(68)5月20日播出的MBC周一周二剧《九家之书》中,秀智将脱去男装武术服,重新穿回优雅韩服。(韩国《中央日报》)

(69)《“飞鱼"穿回旧鱼皮寻找昔日雄风》(美国中文网)

(70)他坐在沙发上穿回内衣裤,再次吸食白色粉末。(俄罗斯《莫斯科华人报》)

另外,上述线路图还显示,1978年中国大陆实行改革开放政策以后,两条线索有明显的相互靠拢趋势,这一点在餐食类名词动用方面也有一定的表现。比如,我们在"百度新闻"中进行检索,就看到一些近年来的用例,如:

(71)一日和友人去晚饭时与大堂里管事的一位台湾叔伯闲聊,居然发现他是彭于晏的叔叔。(新浪网2014-08-19)

(72)有平面媒体报道称,潘世伟下了班和女秘书一同晚餐。(中国新闻网2014-07-23)

除了这样的可能有“港台背景"的用例(比如后一例是报道台湾主管劳动事务的部门负责人的不伦恋情的)外,偶尔也能看到以下这样“自主使用"的例子:

(73)11月30日中午,刘红约好友张静一起外出逛街。下午5点左右,两人回到了刘红租住在王庄村的房子里,聊了一会儿刘红便到厨房去晚饭,剩下张静一个人在客厅。(《齐鲁晚报》2008-12-24)

(74)有人做过调查,在一线城市,75%的人傍晚6点至8点吃晚饭;而在二三线城市,70%的人下午5点至7点去晚餐。(长城网2014-02-14)

(75)由华东政法大学团委日前组织的“与校长一起午餐”的活动上,14名毕业生与校长何勤华、党委副书记应培礼面对面共进午餐。(《新民晚报》2015-06-23)

这里,我们基于对普通话与国语及华语关系的研究,结合本文论题,提出“现代汉语史视野下的普通话与华语"这一命题,主要是想进一步明确以下几点:

第一,普通话与华语均是由国语分化发展而来的,扣到本文的标题上,即国语是全球华语的共同基础,这一共同基础的分化和进一步演变发展,最终形成了上述两条线索;

第二,普通话与华语在较长时间内的相互隔离状态下在不同的言语社区各自独立发展,由于社会政治、经济环境及语言生态环境等的不同,而形成了一些较为明显的区别与差异;

第三,相较于普通话,各地华语之间有更大的一致性,但是也有一定的差异,虽然这种差异小于它们与普通话的差异,但也是一种客观存在;

第四,普通话与各地华语之间不仅有差异,也有因为趋同而形成的一定程度上的融合,我们曾经提出进行两岸四地语言对比研究既要注重差异也要注重融合的“两翼"模式(刁晏斌2015b:431)7,这一点同样也适用于全球华语的对比研究。

在线阅读/下载 PDF

-

刁晏斌 2015a《论全球华语的基础及内涵》,“GlobalChinese”(《全球华语》)创刊号。 ↩︎

-

周清海 2016《“大华语”的研究和发展趋势》,《汉语学报》第1期。 ↩︎

-

李斐 2012《港式中文词类活用现象调查报告》,《汉语学报》第4期。 ↩︎

-

刁晏斌 2007《初期现代汉语语法研究》(修订本),沈阳:辽海出版社。p34。 ↩︎

-

李计伟 2015《基于对比与定量统计的马来西亚华语形容词研究》,《云南师范大学学报》第1期。 ↩︎

-

刁晏斌 2006《现代汉语史概论》,北京:北京大学出版社。p34–37。 ↩︎

-

周清海 2008《华语研究与华语教学》,《暨南大学华文学院学报》第3期。 ↩︎

-

陆俭明 2001《新加坡华语句法特点及其规范问题(上)》,《海外华文教育》第4期。 ↩︎

-

黄立诗 2013《从语法化视角看马来西亚华语“回"作动态助词的现象》,《现代语文》第8期。 ↩︎

-

刁晏斌 2016《海峡两岸趋向动词的用法差异及相关问题》,《辽宁师范大学学报》第2期。 ↩︎

学术资源库

学术资源库